先日のブログでは、侮辱罪の新たな事例集について書きました。

侮辱罪の厳格化から3年を経過したことによる「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」の会議資料です。

資料には、さらに処理状況の記載もあります。

作成されたグラフから実際の運用状況が見えてきます。

元の資料は、こちらです。

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00215.html

https://www.moj.go.jp/content/001446562.pdf

処罰を受けた人の割合

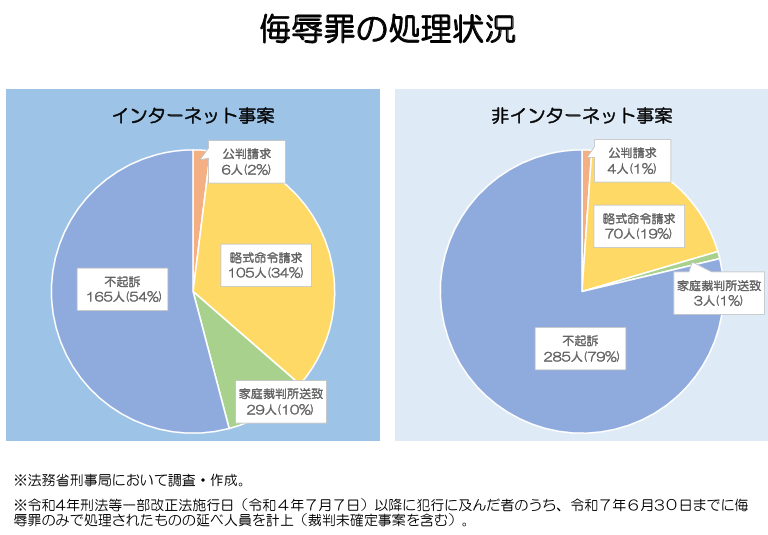

まずは侮辱罪の処理状況です。

一見して、インターネットと、非インターネットでは不起訴の割合が大きく違うことがわかります。

インターネットを利用した侮辱の場合には、侮辱の文言が明確に記録されています。

また、掲示板であれば、侮辱罪の要件である「公然」の立証も容易です。

非インターネットの不起訴割合が高いのは、録音や周囲の人の証言などの証拠が残りにくいためかもしれません。

また、インターネット事案では「家庭裁判書送致」、つまり少年事件の割合が高くなっています。

手軽に書き込みができることが要因の一つと思います。

どのような処罰を受けたのか

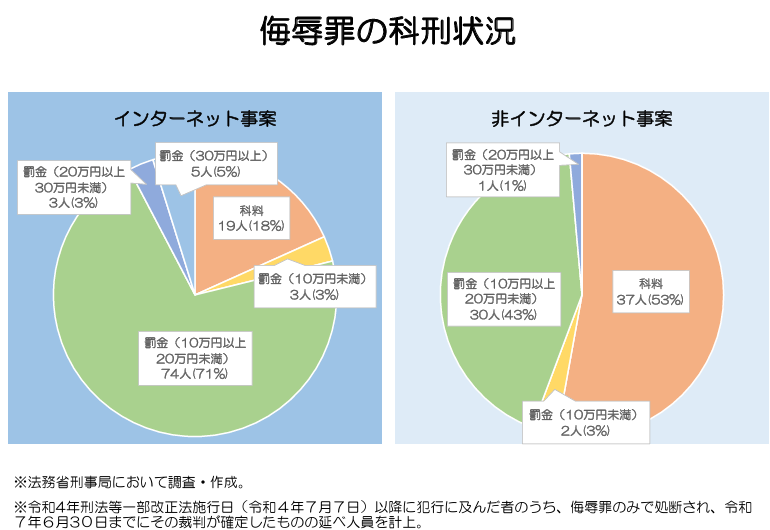

では、侮辱罪に問われた人が、どのような処罰を受けたのか。

これを示したのがこちらのグラフです。

科刑状況もインターネット事案と非インターネット事案で大きく異なります。

科料よりも罰金の方が重い刑罰になります。

インターネット事案の場合、8割近くが罰金刑。

5%の人は、30万円以上となっています。

金額の多寡に注目しがちですが、科料であっても刑罰に変わりはありません。

前科になります。

安易な書き込みが、重大な結果を招くことになりかねません。

処理に要した期間

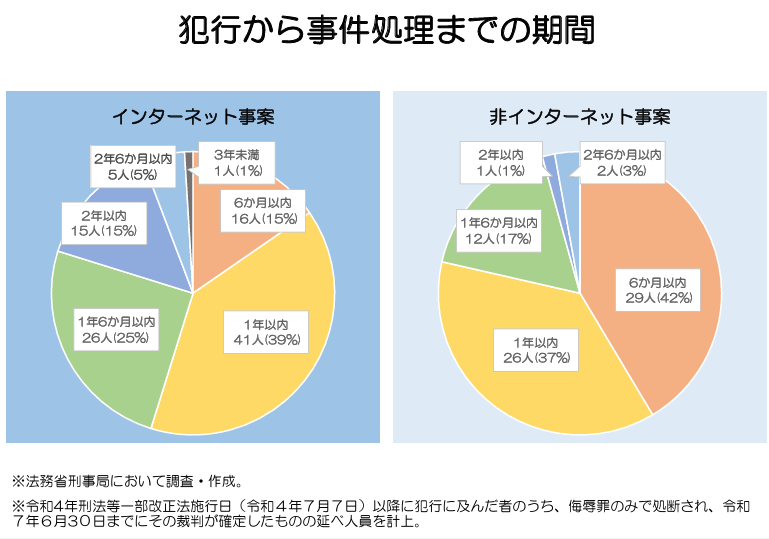

こちらは、処理に要した期間となります。

インターネット事案については、発信者を特定するために時間がかかるためか、事件処理に時間を要しているようです。

告訴をした側からすると、少し長い気がします。

一方で、侮辱罪の法定刑が引き上げられた結果、公訴時効は1年から3年に延びています。

これまでは1年を超える処理期間は基本的になかったはずです。

その点では実効性が上がったといえます。

また、侮辱を書き込んだ側からみても、1年以上前にした投稿について警察から取り調べを受ける可能性があるということです。

本日のまとめ

侮辱罪が厳罰化されて3年が経過。

運用状況が明らかになってきました。

特にインターネット事案の場合、半数近くが不起訴以外の処罰へ向けた処理がされることになります。

また、処罰も決して軽くはありません。

厳罰化の効果が徐々に出てきている感じです。