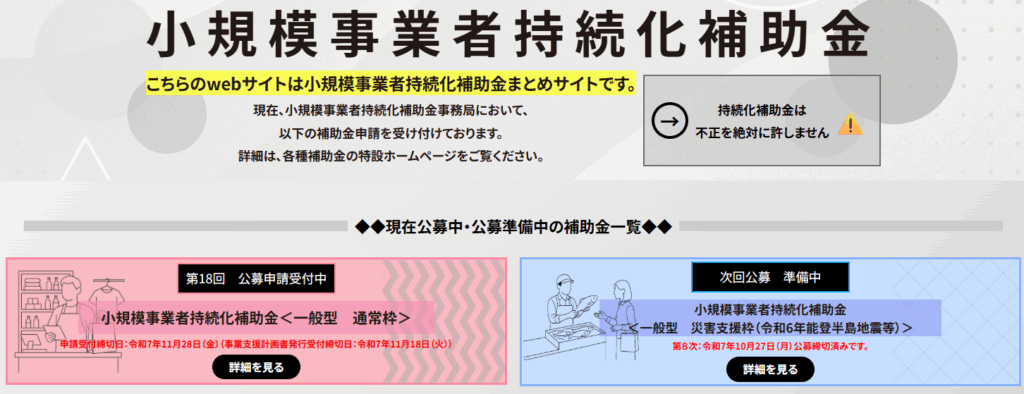

現在、小規模事業者持続化補助金第18回の公募申請を受付中です。

私も行政書士として相談を受けています。

公募サイトの上部には、「不正を絶対に許しません」とあります。

かつて、補助金の不正受給事件を担当した立場からも、補助金の不正受給はすべきではありません。

補助金の不正受給とは

補助金の不正受給について注意喚起がされている様子から、かなり件数が多いと想像できます。

持続化補助金のサイトをみると、次のような内容が不正と書かれています。

- 勧誘業者に委託した費用を後日返金または減額される、といったキャッシュバック行為

- 補助対象者以外が補助事業者の名義で申請手続きを代理で行う行為

- 補助金で申請した購入物が実際には納品されていない、補助事業が実際に遂行されていない行為

- 同じ内容で国から他の補助金や助成金を受給する行為

- 補助事業者として不適切な行為

いずれも当然のことばかりです。

「勧誘業者」という言葉が書いてあるので、悪質な補助金業者、ブローカーなどが存在するのだと思います。

見積金額の過大計上、虚偽事業での申請などありそうです。

補助金の不正受給はバレてしまう

すべての不正が露見するとまでは断言しませんが、補助金の不正受給がバレないということはありません。

事実、私も、補助金不正受給の事件について捜査を担当したことがあります。

不正が分からないと思っていたのでしょうが、不正が見つかることは当然にありえます。

バレる理由は、不正をしているから。

この一言に尽きます。

不正をすれば、何らかのきっかけでわかってしまいます。

適用される法律

持続化補助金のサイトには、不正行為は「補助金等適正化法」に該当するとあります。

これは正しいのですが、さらに加えれば、補助金等適正化法違反と詐欺罪が重なった場合には、詐欺罪が適用されることもあります。

補助金等適正化法の最高刑は5年ですが、詐欺罪は10年です。

私が扱った補助金の不正受給でも詐欺罪としています。

補助金等適正化法とするか、詐欺罪とするかは悩ましいところですが、この点、城裕一郎先生の「特別刑事法犯の理論と捜査[2]」(立花書房刊)が参考となります。

本日のまとめ

補助金適正化法の適用がある場合、公訴時効は5年。

詐欺罪となると、公訴時効は7年。

補助金を受け取ってから相当期間が経ち、受給したことも忘れた頃に逮捕起訴され、有罪判決を受けることもあります。

また、民事的にも不正請求額の返還請求を受けるはずです。

「誰もがやっている」「バレない」ということはありません。

大切な事業を継続させるためにも、不正受給は止めた方がいいことは間違いありません。