経歴を書くときに、どこまで詳しく書くべきなのか。

ブログのプロフィール、書籍の略歴など、自分の来歴を書くケースはよくあります。

また、初めての方から、経歴を尋ねられることもあります。

私は、プロフィールについて、なるべくすべてお伝えするようにしています。

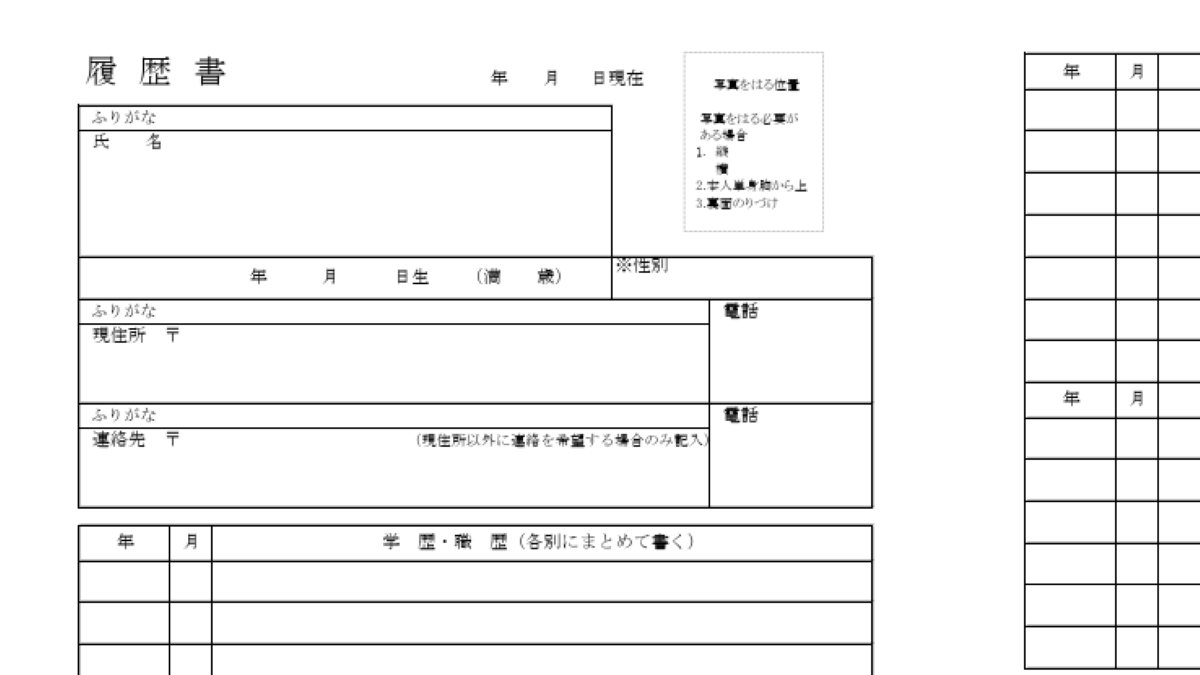

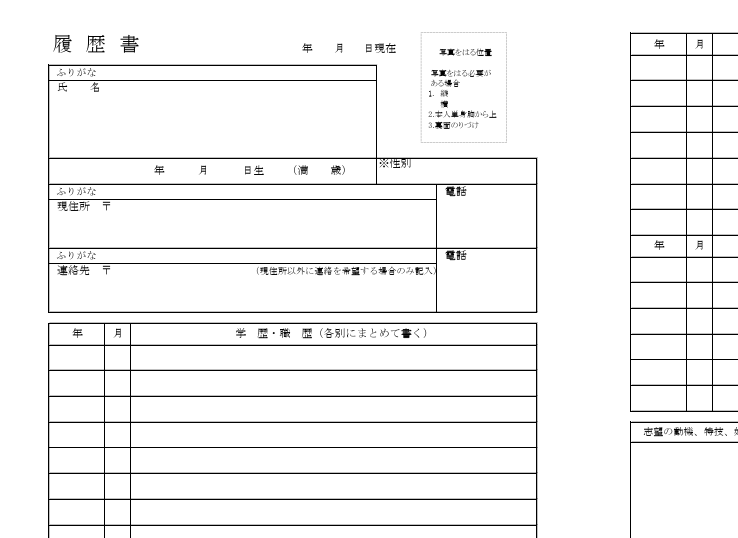

様式がある場合

プロフィールを伝える場面は意外と多いものです。

就職先に出す履歴書には一定のフォームがあるので、欄を埋めていけば問題ありません。

税理士登録の経歴書はかなり細かかった印象があります。

それでも指定された場所に、そのとおり書いていけば完成します。

そういえば、履歴書の様式も大きく変わっています。

厚生労働省が示した「履歴書様式例」の説明によると、

1. 性別欄は〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄としました。なお、未記載とすることも可能としています。

2.「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の各項目は設けないことにしました。

となっています。

求職者の適性や能力を判断するうえで必要のない、家族の状況などは設けないようにしたようです。

プロフィールを書いた場面

事務所、ブログには、「プロフィール」ページを作っています。

当初、事務所サイトとブログでプロフィールを別にしていましたが、両方だと修正が面倒です。

とっくに税理士登録ができているのに、片方のプロフィールがまだ「税理士登録申請中」となっていたこともありました。

慌てて修正しました。

現在では、プロフィールは1つにしています。

また、書籍を出版したときも「著者略歴」を書いています。

限られたスペースでどこまで書くべきか。

手元にある本を参照すると、詳細な経歴を書いている方もいれば、「大学卒業後〇〇に勤務」のようなあっさりした方もいます。

出版社の方に聞いても、特にルールはないようです。

なるべく詳しく

私の場合、プロフィールはなるべく詳しく書くようにしています。

事務所サイト、著書にしても、誰がこれを書いているのかというのは、一つの判断材料です。

特に、仕事を依頼するか、本を買うべきかについて、バックグラウンドは気になる人もいます。

税理士であれば、

- 税務署出身の方にお願いしたい(したくない)

- 経歴が長い方にお願いしたい(したくない)

- 5科目合格した方にお願いしたい(したくない)

- 同じ出身地の方がいればお願いしたい(したくない)

という考えがあるかもしれません。

もちろん、「税理士という資格をもっているひとなら誰でも良い」という方もいるはずです。

私の経歴をみて、「頼みたくない」と決められても、全然構わないと思っています。

本日のまとめ

プロフィールをみて、ご依頼をためらう方もいるかもしれません。

- 警察は好きでない

- この学歴ではレベルが低いのでは

ということも想像できます。

経歴は、過去の事実。

ことさら隠すものでもないように思います。

合う、合わないはそれぞれです。

プロフィールも何かの参考にしていただければと思っています。