前回までの話では、すでに評価対象地である不整形地は作図されていました。

実際には、図面をもとに評価対象地を作図することになるはずです。

地積測量図には、三斜求積法と座標求積法の2種類をみることがあります。

今回は、三斜求積による図面をもとにします。

三角形の組み合わせ

三斜求積により面積が求められるのであれば、図面に三角形を重ねていけば評価対象地をかくことができるはずです。

実際にやってみます。

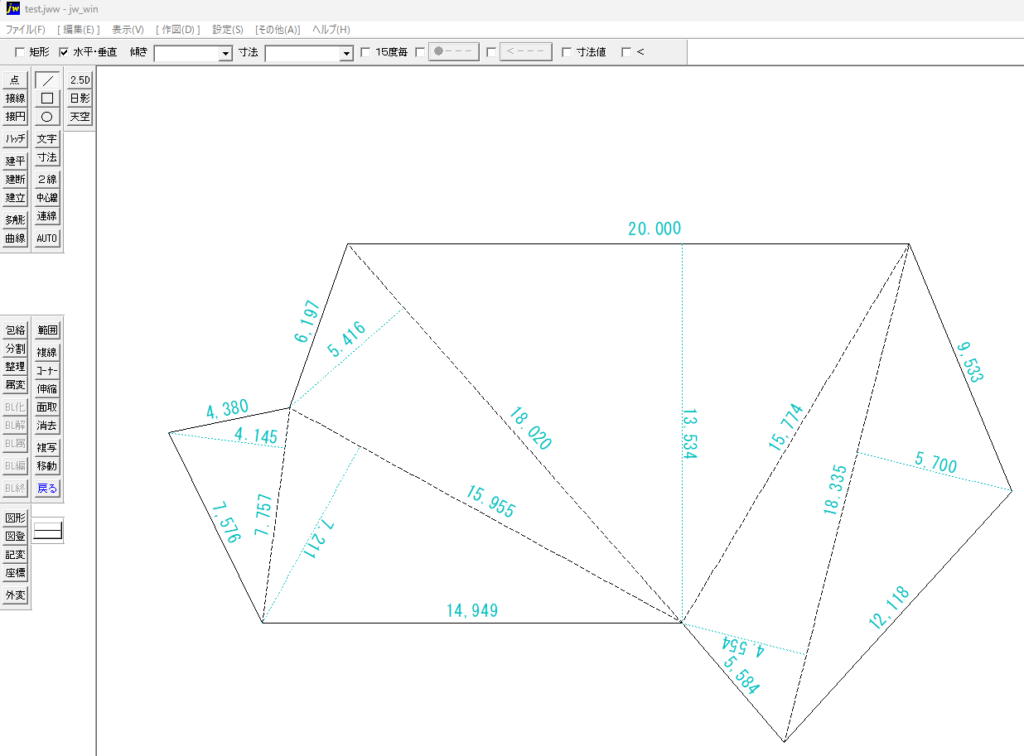

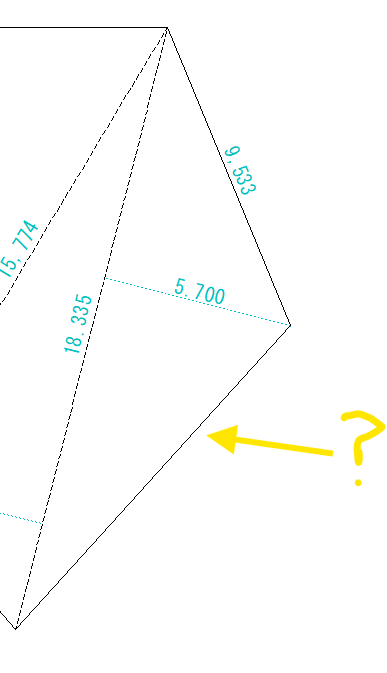

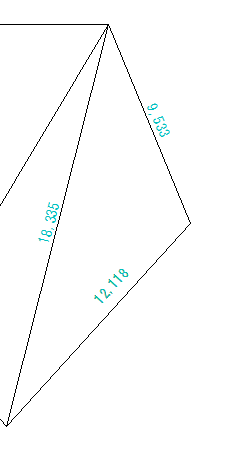

前回までに使った不整形地に寸法値を入れてみました。

この図面をもとに、はじめから評価対象地をかいていきます。

多角形コマンドを使う

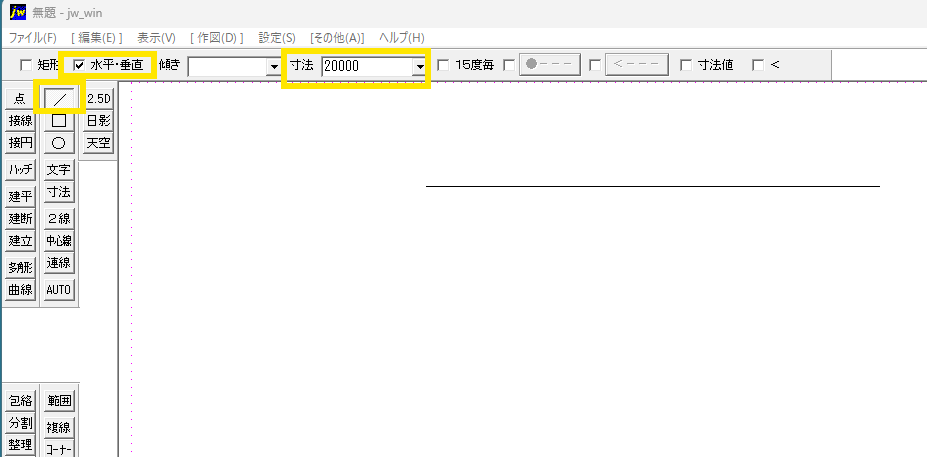

まずは、一番上の基準となる線を引きます。

直線コマンドを使い、水平線を書きます。

長さは、図面をみながら20000を指定します。

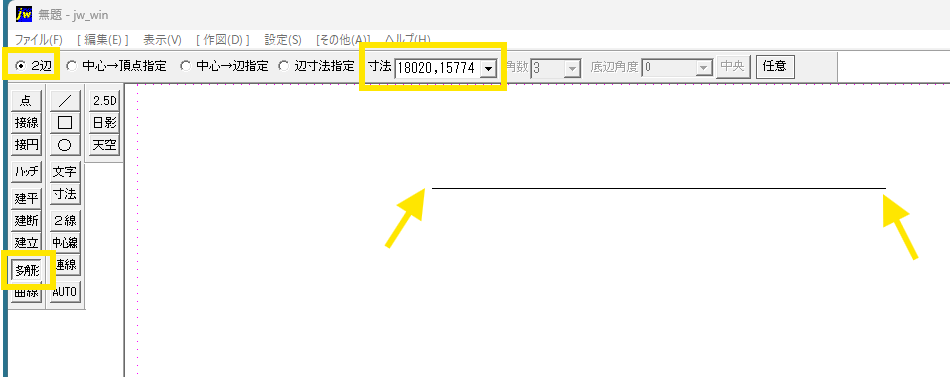

これができたら、測量図の長さを見ながら、辺の長さが18020、15774の三角形を書きます。

多角形コマンドから角数「3」を選択し、2辺の寸法を入力します。

そして直線のそれぞれの端点で右クリックをします。

これで完成です。

三角形は、直線に対し、上にも下にもかけますが、下側で左クリックすると下にかかれます。

以下、同様に三角形を組み合わせていけば、不整形地がかけることになります。

長さがかいていない場合

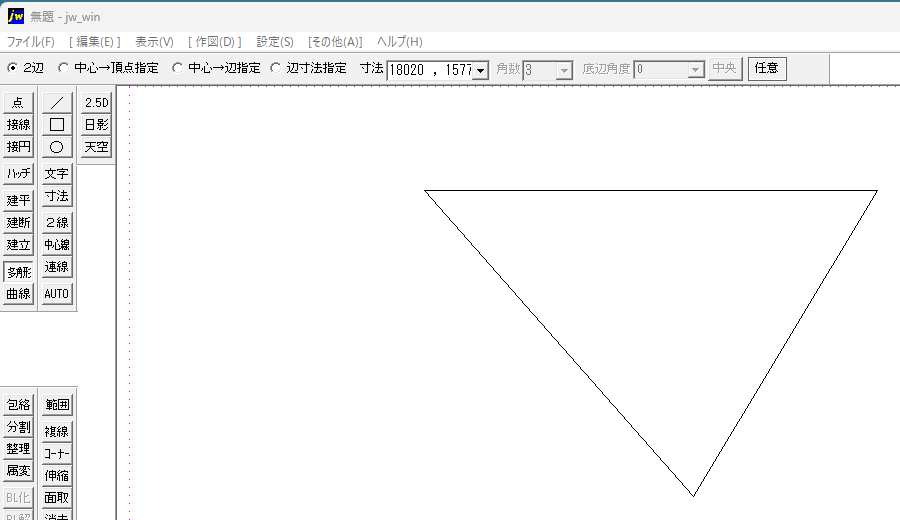

まれに、三辺の長さがすべて書かれていないことがあります。

2辺がわかり、高さもわかるのですが、もう1辺の長さがわかりません。

これでは先ほどの多角形コマンドを使って三角形をかくことができません。

底辺と高さだけでは無数の三角形ができてしまいます。

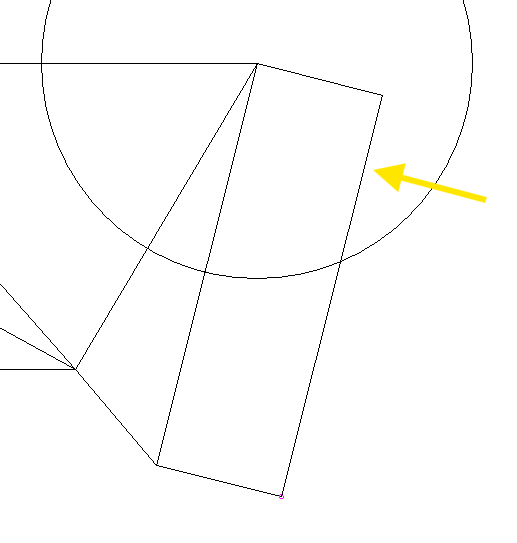

この場合には、頂点から円を書き、さらに、底辺となる線から直角垂線をひき、交点をつくって作図しています。

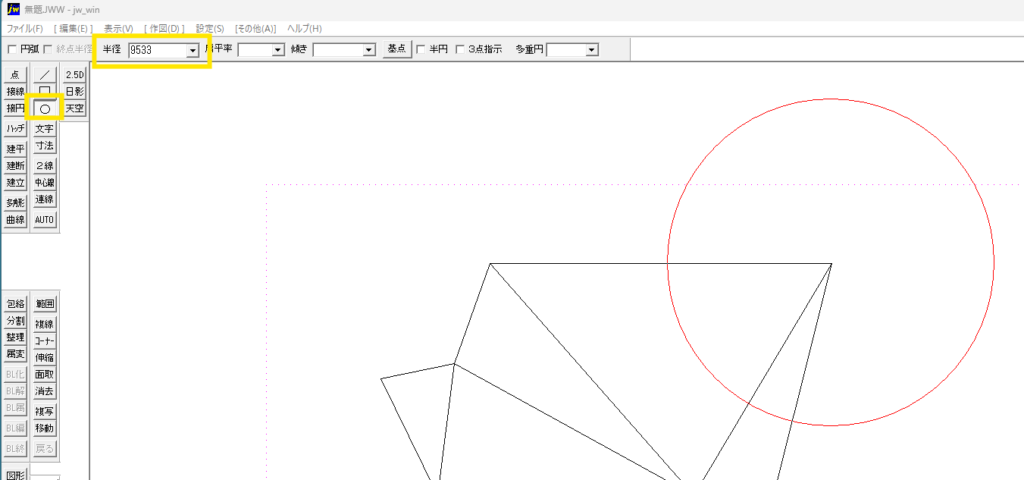

先ほどの図面を参考に、頂点から半径9533の円をかきます。

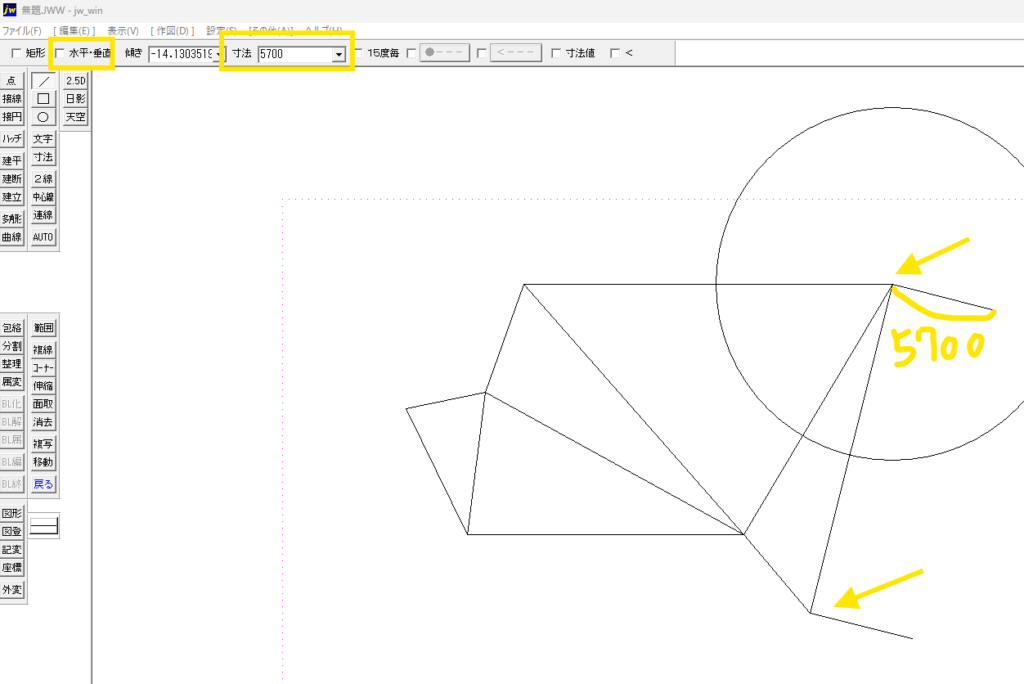

次に底辺となる線に対し、長さ5700の鉛直線を引きます。

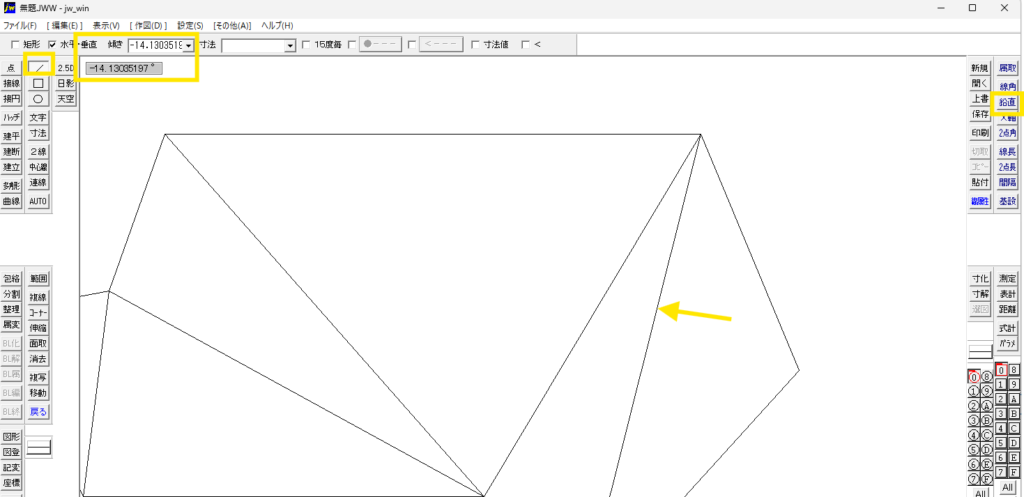

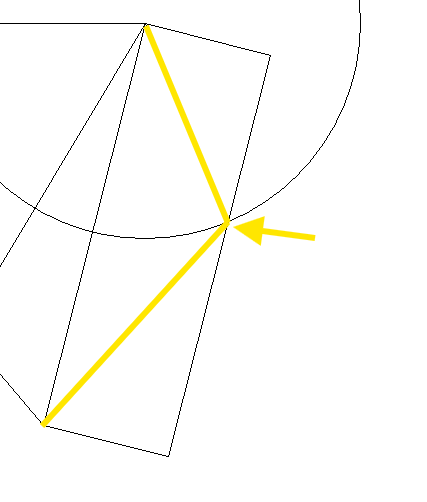

直線コマンドを選択し、鉛直線の対象となる線を左クリックしたうえで「鉛直」コマンドをクリックすると、鉛直角-14.130…が取得できます。

直線コマンドに長さ5700を入力します。

「水平・垂直」のチェックボックスを外し、端点で右クリックすると底辺に直角な5700の線を引くことができます。

両端を線で結びます。

円と今回引いた直線の交点が三角形の頂点となります。

この交点に対し、線を引けば三角形をつくることができます。

このときは右クリックで交点にきっちり合わせます。

作図に使った線を消去して完成です。

念のため寸法を確認しても、元図のとおりとなっています。

本日のまとめ

これが私のもっている、ほぼすべてのテクニックをシェアしたので、この3回でJw_cadシリーズは、以上3回でいったん終わりです。

新しい技を習得したたら4回目以降を掲載します。