三菱UFJ銀行は、貸金庫からの窃盗事件を受けて、2025年1月に「不祥事案を受けた再発防止策の策定等について」を公表し、原因と再発防止策をまとめています。

https://www.bk.mufg.jp/news/news2025/pdf/news0116.pdf

この再発防止策で再発は防止できるのでしょうか。

原因の分析

資料では、貸金庫事件発生の原因として次の3点をあげています。

- 貸金庫に関する管理手続・ルール、運用の不備

- 拠点内での牽制・モニタリングが不十分

- 本部等による牽制・モニタリングが不十分

つまり、手続き・ルールに不備があり、チェックも十分に行われていなかったということです。

このような状況であれば、不正が発生するのは必然です。

特に、「貸金庫に関する管理手続・ルール、運用の不備」の中で、

- 予備鍵の管理が不十分

- 防犯カメラのチェック者が、行為者だった

- 貸金庫開閉の記録に確認ルールがなかった

といった点が不正を招いたといえそうです。

再発防止策

このような原因を分析し、再発防止策として、5点をあげています。

- 貸金庫に関する手続・ルールの見直し、管理強化

- 拠点内での牽制・モニタリングの強化

- 本部等による牽制・モニタリングの強化

- 人事運営の見直し

- 法令等遵守意識の再徹底

この中でポイントとなるのは、1から3の部分だと思います。

4の人事運営の見直し、5の法令等遵守意識の再徹底も確かに重要です。

ただ、効果が出るのには時間がかかりそうです。

不正を直接防止することは困難です。

不正防止は「サンドイッチ」

「不正のトライアングル」では、機会をなくすことが重要だと感じています。

ただ、「機会をなくす」前に、ルールを作ることが必要です。

ルールがないと「正しい処理」が決まりませんし、「不正・逸脱」を指摘することができません。

また、ルールが守られているかのチェックも行うことも大切です。

ルールは作るだけでは意味がありません。

そのとおりに運用されているかを第三者が検証することも必要です。

また、チェックがされることが周知されれていれば、不正を起こそうとする人は出ないはずです。

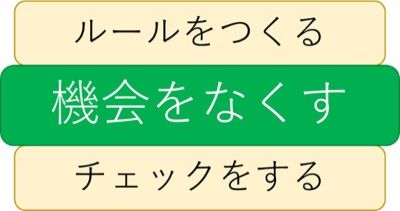

不正のトライアングルの「機会をなくす」を中心にして、サンドイッチのように「ルールをつくる」と「チェックをする」で挟み込むことが不正防止には有効だと思っています。

その点で、三菱UFJ銀行が公表した「再発防止策」には、一定の効果が見込めそうです。

本日のまとめ

貸金庫事件を受けて三菱UFJ銀行が公表した「再発防止策」には、一定の効果が見込まれそうです。

銀行の信用を大きく傷つけた事件だけに、徹底的に対策を行うはずです。

しかし、厳格なルールをつくっても、形骸化することはしばしばみられます。

また、不正を行う人は、別の手口を考えるものです。

絶対的に不正を防止するのは、難しいものがあります。