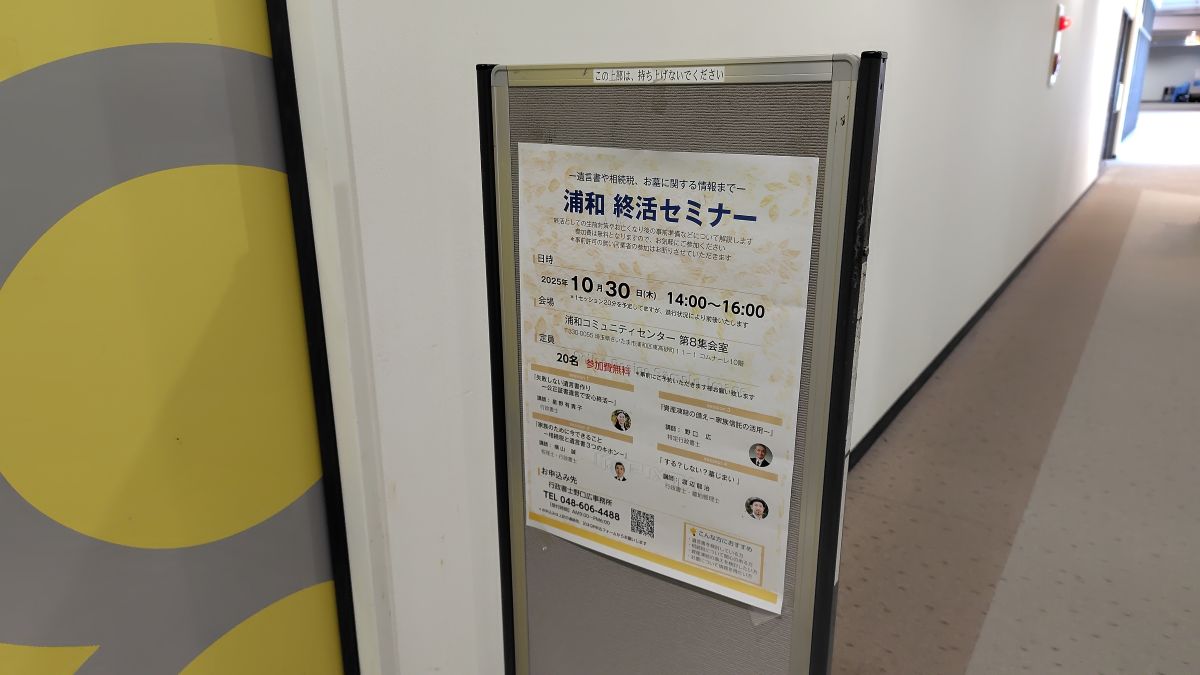

先月下旬、行政書士同期の方々と「終活セミナー」を開催しました。

講師は、私のほか、同じ令和6年に登録した3人の行政書士です。

家族信託の活用、失敗しない遺言書作り、墓じまいの話など、それぞれの分野でお話をさせていただきました。

私は主に相続税。

ご相談に多い「相続税がかかるので、対策をしたい」という方には、次の点を確認しています。

「相続税がかかる」とは

相続税がかかるとは、遺産総額が基礎控除額を上回る場合をいいます。

遺産総額とは、亡くなった方が持っている財産のすべて。

プラスもマイナスもすべてカウントします。

正確にいえば、生前贈与のもち戻し、生命保険金、退職金などのみなし相続財産も加えることになります。

一方、基礎控除額は法定相続人数によって変わってきます。

同じ遺産総額でも、基礎控除額の大小によって、相続税がかかる・かからないが変わってきます。

遺産総額の多くを占めるのは、不動産、特に、土地です。

最近の地価高騰の影響で、自宅の土地だけで基礎控除額を超えてしまうことも珍しくはありません。

確認している3点

「相続税が心配」という場合、「相続税対策」を考えることになるのですが、まずは、多くの人に適用可能性がある基本的な対策がとれるかどうかを確認しています。

小規模宅地等の特例が使えるか

相続財産で大きな割合を占めるのが、自宅の土地です。

住宅地であれば、土地の評価は路線価が基本となります。

自宅前の道路に付いている路線価に敷地面積を掛ければ、おおよその相続税評価額が計算できます。

一方、居住用宅地には評価額の減額特例も用意されています。

自宅敷地であれば、330㎡以下の部分について、相続税評価額を8割減とする「小規模宅地等の特例」です。

国税庁タックスアンサー「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」

例えば、路線価で計算した価額が1億円の土地でも、小規模宅地等の特例が適用できれば評価額は2,000万円に激減します。

配偶者、同居の親族が相続する場合には、対象となるのが基本です。

小規模宅地等の特例で相続税がかかりそうもないと知って、安心される方も多くいます。

配偶者の税額軽減の適用はどうか

お亡くなりになった方に配偶者がいる場合、配偶者の相続分については税額軽減の制度があります。

配偶者の方が相続した財産額が、

- 1億6,000万円以下

- 配偶者の法定相続分以下

のいずれか高い額までは、配偶者の相続分については相続税がゼロとなるものです。

国税庁タックスアンサー「No.4158 配偶者の税額の軽減」。

この制度により、大幅に相続税が軽減することもあります。

ただし、配偶者の税額軽減で相続税額が少なくなったとしても、この配偶者が亡くなったとき、いわゆる2次相続時に相続税が高額になることもあります。

亡くなった方の配偶者は通常ご高齢です。

税額軽減を受けた配偶者が亡くなり、次に子などが相続する場合、配偶者の税額軽減は当然使えません。

また、法定相続人数が1名減ることで、基礎控除も少なくなります。

さらに、配偶者の方がもともと高額な財産をお持ちの場合、その分の相続税もかかることになります。

ここは、ご注意いただく点になります。

生命保険は加入しているか

生命保険は、相続税対策としてしばしば使われています。

死亡保険金については、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が設けられています。

詳しくはタックスアンサー№4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」に説明があります。

まだ加入されていないのであれば、ご検討も候補になると思います。

本日のまとめ

巷には「相続税対策」と称する本や雑誌、YouTube解説などがあふれています。

内容を見ると、玉石混交と感じることがあります。

私が最初に確認するのは、適用範囲が広く、税制上も安定している制度が使えるかどうか。

これでカバーできなければ、ご意向を聞きながら、確実性の高い他の方法を考えることにしています。

複雑な仕組みや、理解が難しい節税策は、あまりとるべきではないと考えています。

なお、同期行政書士による「終活セミナー」には、多くの方のご出席がありました。

ありがとうございました。

今後も開催を予定しています。

その際は、ぜひ、ご参加を検討願います。