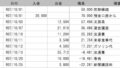

7月24日に警察庁が発表した「令和7年上半期の懲戒処分者数について」によると、この上半期に懲戒処分を受けた警察職員数は154人。

昨年同期比で40人増加しています。

広報資料

https://www.npa.go.jp/news/release/2025/R7.tyoukaishobunnshasuu.pdf

処分理由で最も多いのが異性関係の46人。

次いで多いのが「窃盗・詐欺・横領等」の36人。

金銭に関する問題が深刻な状況にあることがわかります。

給与は動機になるか

「窃盗・詐欺・横領等」で処分された職員数は36人は、前年同期より7人増加しています。

その中には、警視庁の巡査部長がアパートの一室に侵入し、約3000万円などを盗んだ事案などが含まれているものと思われます。

警察官の給与が低いわけではありません。

埼玉県の資料によると令和6年4月1日現在、警察職の平均給与月額は485,425円(平均年齢38.5歳)となっています。

(資料 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/1918/r6-2.pdf )

仕事に対し、給与が見合っているかは議論の余地があるかもしれません。

しかし、絶対額として少ないとはいえません。

お金を盗む動機になるとは思えません。

考えられる動機

もともと公務員の給与は、民間サラリーマンと同水準になるように設定されています。

つまり、世間一般的な生活を送る給与は保障されていることになります。

不祥事を起こして免職になることはあっても、倒産して職を失うこともありません。

普通にお金を管理していけば、安定した生活を送ることができます。

お金が足りなくなるとすれば、次の理由が考えられます。

- 浪費による生活費の圧迫

- ギャンブル

- 投機による損失

これらは警察職員に限らず一般的な金銭トラブルの原因です。

仕事との関連性

金銭上の不祥事は、警察職員に限った話ではありません。

民間でも同じです。

どちらが多いのかは、比較資料がないので何ともいえません。

ただ、警察職員の場合、仕事の特有性もあるかもしれません。

警察官の仕事は、突発的な事件への対処、不規則な勤務時間などでストレスが生じやすいと感じます。

緊急事態に対する対応も求められ、緊張も強いられます。

一方、誰かに話してストレスを発散することも限られます。

扱った事件について、家族や友人に話せることはほとんどありません。

精神的なストレスが内向きになりやすい傾向があるように思います。

職員の中には、買い物やギャンブルなどでストレスを発散する人が出ても不思議ではありません。

本日のまとめ

警察職員の非違事案、特に、金銭に関する不祥事の増加は深刻な問題です。

一方で、警察では、業務に関する研修は充実していていても、お金に関する研修はほとんど行われていません。

これも問題点の一つかもしれません。

このような点も含め、組織的な対応が必要なように感じています。