捜査、調査では、預金口座を調べるのが常道となっています。

A名義の預金口座が判明した場合、その口座はAが管理していたといえるのか。

その判定には難しいこともあります。

名義人=管理者とは限らない

一般的には、持ち物に名前が書いてあれば、その物の持ち主は名前の人ということになります。

銀行口座も同様です。

現在では、口座開設に本人確認が義務付けられています。

自分名義の口座について、本人がまったく知らないということは考えられません。

口座名義人がAであれば、Aがその口座の持ち主であり、管理者であることが普通です。

しかし、口座売買などがニュースで取り上げられることもあります。

この場合、口座を買った人は、他人名義の口座を使うことになります。

また、子ども名義の預金を親が使っていることもあります。

勝手に使っていることもあれば、相続税対策として資金を移動させることもあります。

実際に相続税対策になるかは別ですが。

このほか、他人名義・実在しない人の名前で開設された「借名口座」も存在します。

借名口座は「黒革の手帖」に出てきますが、現在ではほぼ消滅しているはずです。

口座名義人以外の人が口座を使うことは、違法であったり、問題があったりはします。

ただ、実在しないわけではありません。

誰が管理しているのか

時代は変わっても、お金の出し入れに預金口座が重要なことは変わりません。

財務捜査では、まず、預金口座を調べるところからはじめます。

A名義の預金口座を見つけた場合、Aが使っていたと推定はします。

「推定」とは、根拠のある仮定です。

事実とあっているかは、わかりません。

基本的には、名義人イコール管理、使用者

冒頭にも書いたとおり、預金口座に限らず、名義人と管理者は、同一であることが基本です。

名義人と管理者が異なることはありますが、いずれもレアケースです。

基本的には、名義人がその口座を使っていると考えます。

ただし、誰が口座を管理しているか疑問に感じることもあります。

不自然と感じる取引

不自然な取引について、私の限られた経験で説明するよりも、金融庁の「疑わしい取引の参考事例」がよくまとまっています。

例えば、「口座の利用形態に着目した事例」には、

引用:金融庁webサイト「疑わしい取引の参考事例」より抜粋

- 口座開設後、短期間で多額又は頻繁な入出金が行われ、その後、解約又は取引が休止した口座に係る取引。

- 多額の入出金が頻繁に行われる口座に係る取引。

- 通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入出金が行われる口座に係る取引。

- 経済合理性から見て異常な取引。例えば、預入れ額が多額であるにもかかわらず、合理的な理由もなく、利回りの高い商品を拒む場合。

などが紹介されています。

「おかしい」という違和感が言語化されています。

このような取引は不自然で、口座名義人以外の人が使用している可能性があります。

口座管理者、使用者のチェックポイント

口座の管理者、使用者を判定する基準としては、次のことが考えられます。

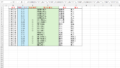

- 通帳、キャッシュカードの管理状況

通帳、キャッシュカード、印鑑を誰が持っているのか。

これは、外形から判断できます。

また、ATMなどの利用状況から誰が口座を使っているのかを調べることもできそうです。 - クレジットカード、公共料金の引き落とし状況

口座名義人が利用しているクレジットカード利用代金、公共料金などの引き落とし口座であれば、本人が使用していると考えられます。 - 給与、公的給付金の入金口座

入金取引に着目すれば、本人名義の預金にしか入金できない 給与、税金の還付金、自治体からの給付金などが入金されていれば、本人が使用している可能性は高いといえます。

本日のまとめ

預金口座に限らず、名義人と管理者が異なることは実務上多いのだろうと思います。

例えば税法でも、実質所得者課税の原則として、名義人と収益の享受者が違うことを想定してます。

口座名義人が口座の管理者・利用者でないということは、考えに入れておく必要があるように思います。